Запрещать разрешается

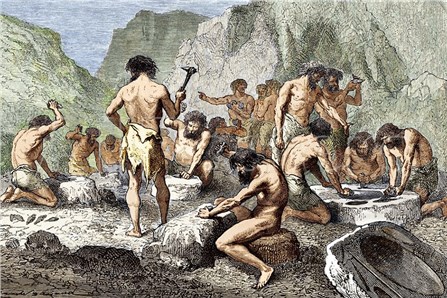

Списки запретов на любой случай жизни — они могут противоречить друг другу, могут выглядеть совершенно иррациональными даже в глазах самых рьяных исполнителей, но нарушить их — значит совершить общественное преступление. Примерно так восприняли читатели Фрэзера его рассказы о священных табу древних обществ. Вышедшая на излете XIX столетия «Золотая ветвь» произвела среди ученых эффект разорвавшейся бомбы. Шотландец-антрополог почти не покидал своего кабинета в Кембридже (что, как кажется, совсем не к лицу серьезному исследователю) и получал сведения о жизни народов на краях земли от многочисленных миссионеров, бывавших там. Однако именно ему удалось совершить революцию в гуманитарной мысли. Не только заложить основы сравнительной этнографии и систематизировать такую зыбкую категорию, как миф, но и указать на ту непрерывную — сплетенную из культуры, мыслительного процесса, традиций — нить, которая связывает примитивные народы с дальних берегов с современниками Фрэзера.

Современники, понятно, были в шоке: им полинезийцы и другие аборигены казались чем-то вроде инопланетян, одновременно забавных и опасных. Споры о том, есть ли у аборигенов душа, к этому времени уже поутихли — но в полной мере считать туземцев за людей европейцы конца XIX столетия еще не научились. Фрэзер предоставил убедительные доказательства — сначала своим соотечественникам, британцам, а потом, при помощи жены-француженки, скрупулезно переводившей ученые труды супруга на родной язык, и тем, кто обитал по другую сторону Ла-Манша.

В коллективном портрете аборигенов, написанном Фрэзером, европейцы нехотя узнали присущие им самим черты. А в описании священных табу полинезийцев — дух законов, которые считались одним из самых важных завоеваний Запада.

В коллективном портрете аборигенов, написанном Фрэзером, европейцы нехотя узнали присущие им самим черты. А в описании священных табу полинезийцев — дух законов, которые считались одним из самых важных завоеваний Запада.

Не подумайте только, что Джеймс Фрэзер отрицал социальную эволюцию. Наоборот, он был ее горячим сторонником — а запреты, которыми неустанно окружают себя люди, считал ее главной пружиной. Вроде стремления живых существ приспосабливаться, чтобы выжить в эволюции биологической. Вскоре эволюционная цепочка сложилась зримо: в самом начале XX столетия ученые получили в свое распоряжение одно из ее принципиальных звеньев.

Участники французской археологической экспедиции 1901–1902 годов в Сузах (ныне это Иран, а в древности — территория Месопотамии) обнаружили стелу из черного базальта, сплошь покрытую клинописью. Так выглядела самая первая страница истории права — свод законов ассирийского правителя Хаммурапи (все, что было раньше, — доисторический этап). Теперь хорошо известно, что законотворческую деятельность Хаммурапи считал одним из главных дел своей жизни. К слову, на знаменитой стеле тексты законов сохранились не в полном объеме — часть исследователи восстановили по глиняным табличкам из разных месопотамских хранилищ. Но и то, что принес ученым добытый из глубин времени базальт, однозначно свидетельствовало: правовые установления ассирийского законотворца носили поистине всеобъемлющий характер. Создать законы для Хаммурапи значило дать исчерпывающие ответы на все возможные конфликтные ситуации, которые только можно себе представить. (Мы, разумеется, должны оговориться: которые можно было представить в древневавилонский период на территории Месопотамии.)

Универсальность права — со времен Хаммурапи и до сегодняшнего дня — первый показатель его работоспособности. И это тоже работа эволюции — неважно, идет ли речь о романо-германской ветви правового древа или основанном на прецеденте англосаксонском common law. Периодически на горизонте истории появлялись персонажи вроде Вольтера, утверждавшего, что для достижения наибольшей справедливости следует уничтожить все старые законы и написать новые. Но даже его единомышленники-просветители стояли на эволюционной платформе, полагая, что развитие законов должно прийти к точке, в которой рецепты разрешения любых ситуаций будут прописаны в соответствующих сборниках законов и норм, и нужно будет только отыскать подходящий. Воплощать этот принцип в жизнь их последователи принялись во время революции 1789-го и последовавшей за ней череды коротких эпох от Термидора до империи Наполеона.

Вершиной этого творчества стал знаменитый кодекс Наполеона, он же Гражданский кодекс французов. Он примечателен, во-первых, тем, что заставлял своим литературным совершенством до слез восхищаться писателя Стендаля. А во-вторых, тем, что дожил с 1804 года до наших дней, претерпев не слишком большие изменения, и заодно стал образцом для кодексов гражданского права по всему миру, от Бразилии до Китая.

Вершиной этого творчества стал знаменитый кодекс Наполеона, он же Гражданский кодекс французов. Он примечателен, во-первых, тем, что заставлял своим литературным совершенством до слез восхищаться писателя Стендаля. А во-вторых, тем, что дожил с 1804 года до наших дней, претерпев не слишком большие изменения, и заодно стал образцом для кодексов гражданского права по всему миру, от Бразилии до Китая.

«Моя истинная слава — не в том, что я выиграл 40 сражений: одно Ватерлоо зачеркнуло их все. То, что будет жить вечно, — это мой гражданский кодекс», — подводил итоги жизни поверженный император. Сказано без тени скромности — но ведь так все и вышло. На фоне своего кодекса Наполеон выглядит столь же значительно, как и Хаммурапи: тот тоже занимался завоевательными войнами, неустанно расширял границы своего царства, но запомнился потомкам не этим.

И для французского императора, и для древнего восточного царя законотворчество было тем раствором, на котором держится здание государства, сложенное из неравноценных людских кирпичиков. Неравенство богатых и бедных, крестьян и аристократов, иммигрантов и аборигенов, мужчин и женщин — все это нуждается в кодификации и рационализации. Переход социальных границ — это и есть то главное табу, которое охраняют законы. Да, общество (и стоящие на его службе законотворцы) постоянно пересматривает отношения к тем или иным социальным группам — но на месте одних тут же оказываются другие.

Конечно, законы — это не только система запретов и наказаний за их нарушение. Законы — это в большей степени о том, как поступать правильно. Но и табу догосударственных полинезийцев сквозь призму анализа Джеймса Фрэзера выглядят так же — за перечислением экзотических на вкус образованного европейца запретов встает неписаный кодекс «гражданина Полинезии». Хотя почему же неписаный — целый ряд своих установлений полинезийцы обозначали, делая условные метки на бамбуковых стволах. Собственно, слово «табу» в языке полинезийцев — это «священный» или «особо выделенный». Его антоним — «обыкновенный», а не «разрешенный», как было бы, если бы табу равнялось строгому запрету.

Конечно, законы — это не только система запретов и наказаний за их нарушение. Законы — это в большей степени о том, как поступать правильно. Но и табу догосударственных полинезийцев сквозь призму анализа Джеймса Фрэзера выглядят так же — за перечислением экзотических на вкус образованного европейца запретов встает неписаный кодекс «гражданина Полинезии». Хотя почему же неписаный — целый ряд своих установлений полинезийцы обозначали, делая условные метки на бамбуковых стволах. Собственно, слово «табу» в языке полинезийцев — это «священный» или «особо выделенный». Его антоним — «обыкновенный», а не «разрешенный», как было бы, если бы табу равнялось строгому запрету.

Возможно, в том, что мы сегодня ставим знак равенства между запретом и табу, виноват капитан Джеймс Кук. Именно он, а не Фрэзер, первым описал табу (другое дело, что этот термин не попал тогда, в конце XVIII столетия, в научный оборот). Неоднократно посещавший полинезийские острова Тонга, Кук сделал вывод, что табу — это нечто однозначно запрещенное.

Вопрос о том, что важнее — поощрять или наказывать, сродни философскому спору о феноменологии полупустого стакана воды. Но все же стоит отметить, что в этом отношении человечество проделало некоторый путь — от частностей священных запретов древности до универсалий современного права. Хотя, конечно, в любую эпоху одно дополняет другое. Провести четкую границу между иррациональными «проклятиями» первобытных людей и законностью, закрепленной на уровне государственной власти, не выйдет. Посмотрим на Нуму Помпилия, второго из древнейших римских царей, которого мы знаем по имени, — он жил и творил в явно государственную эпоху, но вошел в историю своим установлением, запрещающим хоронить человека, убитого молнией, по обычному обряду и складывать вещи, испорченные молнией, рядом со всеми прочими вещами, пусть даже поломанными. Чем это принципиально отличается от описанных Фрэзером и другими этнографами полинезийских запретов смешивать вещи умершего с вещами живых?

Историки права часто говорят о переходе от запретов к дозволениям — движение в одну сторону. Им вторят… христианские теологи, подчеркивая принципиальную разницу между Ветхим Заветом с его красочными живописаниями разнообразных кар за все мыслимые преступления — и Новым, который рассматривается как некий «общественный договор» между Богом и людьми. Размышлениям об этом посвятил живший на Руси в XI столетии митрополит Иларион свой труд, так и озаглавленный — «Слово о законе и благодати», один из древнейших памятников русской литературы. Но Новый Завет не отменяет Ветхого — в части описанных в нем запретов. В отличие от дозволений — вряд ли даже от самых догматичных христиан вы сегодня услышите, что правильно держать рабов, захватывая их у соседей, как предписывает ветхозаветная Книга Левит. Но запреты, изложенные на ее страницах, по-прежнему неприкосновенны для большинства христианских конфессий. Получается, что от запретов мы зависим гораздо сильнее.

Историки права часто говорят о переходе от запретов к дозволениям — движение в одну сторону. Им вторят… христианские теологи, подчеркивая принципиальную разницу между Ветхим Заветом с его красочными живописаниями разнообразных кар за все мыслимые преступления — и Новым, который рассматривается как некий «общественный договор» между Богом и людьми. Размышлениям об этом посвятил живший на Руси в XI столетии митрополит Иларион свой труд, так и озаглавленный — «Слово о законе и благодати», один из древнейших памятников русской литературы. Но Новый Завет не отменяет Ветхого — в части описанных в нем запретов. В отличие от дозволений — вряд ли даже от самых догматичных христиан вы сегодня услышите, что правильно держать рабов, захватывая их у соседей, как предписывает ветхозаветная Книга Левит. Но запреты, изложенные на ее страницах, по-прежнему неприкосновенны для большинства христианских конфессий. Получается, что от запретов мы зависим гораздо сильнее.

Глядя на развитие любого из обществ, подчиненного обычному праву, — будь то современные африканские этносы или Европа в Средние века, — мы действительно можем увидеть, как на смену системе жестких запретов приходит система обязанностей и разнообразных поощрений за их исполнение. Одновременно с этим древнюю практику талиона — наказания по принципу «око за око, зуб за зуб» — вытесняет возможность отделаться штрафом. Кодекс древних франков, известный как Салическая правда и созданный на заре затеянного этим народом государственного строительства, содержит не только обязательный для обычного права список преступлений. Но и, например, описывает, кому и как следует передавать престол, рассказывает о том, из каких слоев состояло общество древних франков, как нужно вершить суд и заключать сделки. А из капитулов, посвященных уголовным наказаниям, можно сделать только один вывод: в обществе древних франков позволено было совершать любые преступления, если у тебя достаточно тугой кошелек. И воровство, и изнасилование чужой дочери, и убийство свободного франка в этом документе имели свою цену в золотых солидах. Для тех же, у кого не найдется нужного количества монет, предусмотрены альтернативные кары — в основном все по тому же принципу «око за око».

Однако развитие права — это та история, которая движется не по прямой, а по спирали. Едва преодолев границу между Средневековьем и Новым временем, Европа вновь поставила запрет во главу угла. Мишель Фуко, один из главных в XX столетии исследователей наказаний и запретов, остроумно назвал это «тотальной социальной дисциплиной». В классическую эпоху Европа входила строем — рассчитавшись на первых и последних, исключив из общества «наиболее сомнительных». Например, тех, кто был или казался безумным. Надо сказать, в Средние века у них была своя социальная ниша — лишившиеся рассудка короли вызывали сочувственное внимание, люди званием попроще становились юродивыми, бродячими жонглерами, странствующими богоискателями. В Новое время единственное место, которое им отводилось, — стены темницы. В своей «Истории безумия в классическую эпоху» Фуко делает однозначный вывод: изоляция душевнобольных была нужна не для их врачевания — а для того, чтобы провести границу между дозволенным и запрещенным.

Однако развитие права — это та история, которая движется не по прямой, а по спирали. Едва преодолев границу между Средневековьем и Новым временем, Европа вновь поставила запрет во главу угла. Мишель Фуко, один из главных в XX столетии исследователей наказаний и запретов, остроумно назвал это «тотальной социальной дисциплиной». В классическую эпоху Европа входила строем — рассчитавшись на первых и последних, исключив из общества «наиболее сомнительных». Например, тех, кто был или казался безумным. Надо сказать, в Средние века у них была своя социальная ниша — лишившиеся рассудка короли вызывали сочувственное внимание, люди званием попроще становились юродивыми, бродячими жонглерами, странствующими богоискателями. В Новое время единственное место, которое им отводилось, — стены темницы. В своей «Истории безумия в классическую эпоху» Фуко делает однозначный вывод: изоляция душевнобольных была нужна не для их врачевания — а для того, чтобы провести границу между дозволенным и запрещенным.

Под безумцами, кстати, «санитары общества» подразумевали далеко не только тех, кого современные психиатры сочли бы своими пациентами. Самым ходовым «диагнозом» была… праздность. Едва вступив в пору самостоятельного правления, молодой король Людовик XVI в 1656 году издает эдикт об основании Общего госпиталя — больше похожего на тюрьму, чем на больницу, задачей которого было препятствование «нищенству и праздности как источнику всех и всяческих беспорядков». Подобные учреждения несколько веков существовали по всей Европе — покуда в XIX столетии не сформировалась психиатрическая медицина, заявившая о том, что сумасшедшие достойны сострадания, а не наказания. До того, утверждает Фуко, «безумцами считались лица, понесшие поражение в своих гражданских правах» (теперь принято действовать наоборот — лишать гражданской дееспособности тех, кто признан душевнобольным).

Подобной «этикой труда» человечество пользовалось еще долго. Англичане считали нормальным явлением работные дома тюремного типа. Советские идеологи давали добро на выпуск агитационного фарфора, украшенного лозунгом «Кто не работает, тот не ест», — а после ввели в уголовный кодекс статью за тунеядство. Дальше всех зашли германские нацисты, создавшие пугающую машинерию социальной гигиены — систему концентрационных и трудовых лагерей. Туда рейх отправлял всех, кто преступал через многочисленные запрещающие «параграфы» немецких кодексов, — лишая имен, тщательно сортируя по категориям, обозначая каждую из них треугольником особого цвета.

Подобной «этикой труда» человечество пользовалось еще долго. Англичане считали нормальным явлением работные дома тюремного типа. Советские идеологи давали добро на выпуск агитационного фарфора, украшенного лозунгом «Кто не работает, тот не ест», — а после ввели в уголовный кодекс статью за тунеядство. Дальше всех зашли германские нацисты, создавшие пугающую машинерию социальной гигиены — систему концентрационных и трудовых лагерей. Туда рейх отправлял всех, кто преступал через многочисленные запрещающие «параграфы» немецких кодексов, — лишая имен, тщательно сортируя по категориям, обозначая каждую из них треугольником особого цвета.

Зеленый — для уголовных преступников, красный — для антифашистов, коричневый — для цыган, черный — для «антисоциальных элементов». В действительности всех их карали за одно преступление — отказ трудиться на благо рейха.

Чтобы перестать считать труд обязанностью, Европе потребовалось пережить Вторую мировую. В конечном счете это на ее фронтах европейцы впервые завоевали право на социальные пособия — и возможность не быть наказанными за то, чтобы не работать в общепринятом смысле слова. Победа над «запретом на безделье» начала эру отмены разнообразных социальных запретов. Но значит ли это, что в скором времени наша цивилизация откажется от них вообще? Вряд ли — судя по тому, с какой скоростью возникают новые. К примеру, разнообразные запрещения, регулирующие взаимоотношения родителей и детей. Общество без запретов все еще остается утопией — договариваться друг с другом без них мы так и не научились.

Страна:

Франция

Франция

-

- Валюта:

- евро, EUR

-

- Употребляемые языки:

- французский, немецкий, бретонский, нидерландский, баский

-

- Получение визы:

- Виза через посольство

-

- Столица:

- Париж

Также читают

Комментарии

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей